そんな震度とマグニチュードの違いについて、いくつかの例を挙げて紹介します。

目次

マグニチュードとは

地震のエネルギー

マグニチュードとは、地震が発生した時に放出される「地震が持つエネルギー」の値の事。そのため、1つの地震に対して、マグニチュードの値はひとつしか付きません。 例えば、東京で震度3・名古屋で震度1の揺れを感じた、マグニチュード5の地震があったとします。場所によって揺れに違いはありますが、東京でも名古屋でも「マグニチュード5の地震」となります。

具体的にはどれぐらい?

マグニチュードを簡単に区分すると、次のようにまとめられます。| マグニチュード | 状態 |

|---|---|

| マグニチュード1〜2 | 微小地震。人体には感じられない。 |

| マグニチュード3〜4 | 小地震。揺れを感じるようになる。 |

| マグニチュード5〜6 | 中地震。震源地によっては津波が発生する事がある。 |

| マグニチュード7 | 大地震。震源地では倒壊などの二次被害が発生する可能性が生まれる。 |

| マグニチュード8 | 巨大地震。広い地域で様々な被害が発生する可能性が高まる。 |

| マグニチュード9 | 超巨大地震。日本で観測された地震の規模で最大のもの。 |

例えば

- 1995年、阪神淡路大震災=マグニチュード7.3

- 2016年4月16日、熊本地震「本震」=マグニチュード7.3

- 2016年4月14日、熊本地震「前震」=マグニチュード6.5

震度とは

揺れの規模の大きさ

震度とは、地震が発生した時の揺れの大きさを表す値の事。 同じ地震でも震源地からの距離や地層などで、揺れは大きく変化。一般的に震源地が近くるほど震度は大きくなり、離れると小さくなります。

具体的にはどれぐらい?

震度は0から7の間で10段階に区分され、その基準は震度計の計測によって決定。ただし、地震発生後の現地調査などで、震度が訂正されることもあります。 震度の各区分と、簡単な特徴を紹介します。| 震度 | 状態 |

|---|---|

| 震度0 | 人体には感じない程度の揺れ。 |

| 震度1 | 室内で静かに過ごしている人が、感じる程度の揺れ。 |

| 震度2 | 室内にいる人の大多数が気がつき、電灯のヒモがはっきりと揺れる。 |

| 震度3 | ほとんどの人が気がつく揺れで、電線が揺れる。 |

| 震度4 | 動いている人も気が付き、棚の物が揺れて音を立てる。 |

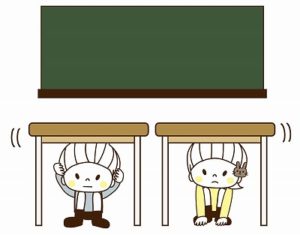

| 震度5弱 | 身の危険を感じるほどの揺れとなり、電柱も揺れるほど。 |

| 震度5強 | 棚の物が落下し、ガスや水道が二次災害を防ぐために止まる事がある。 |

| 震度6弱 | 立っていられないほど揺れ、家具などが倒れる危険が生じる。 |

| 震度6強 | 立って移動することが難しく、住宅倒壊の可能性も出てくる。 |

| 震度7 | 家具倒壊・建物崩壊の危険が高まり、水道・ガス・電気の供給が停止する。 |

- 1996年、阪神淡路大震災(発生当初は震度6と報道されたが、後に震度7に修正)

- 2004年、新潟県中越地震

- 2011年、東日本大震災

- 2016年、熊本地震の前震と本震での2回

震度5強と震度7を体験 さいたま市防災センター ※動画で揺れを体感できます。1:10頃に緊急地震速報のアラームがなるのでご注意下さい。

マグニチュードと震度の違いとは

場所と強さと

マグニチュードと震度には、次のような違いがあります。- マグニチュードは、地震が発生した時のエネルギーの大きさ

- 震度は、地震が発生した時にいた場所の揺れの大きさ

これと同じで例えでマグニチュード7の大地震でも、遠く離れると揺れを感じなくなるのです。

コメント